本編では詳しく語られないキャラの過去 〜ワルナとフィカスの出会い・編〜

※フィカス視点の小説仕立てです。

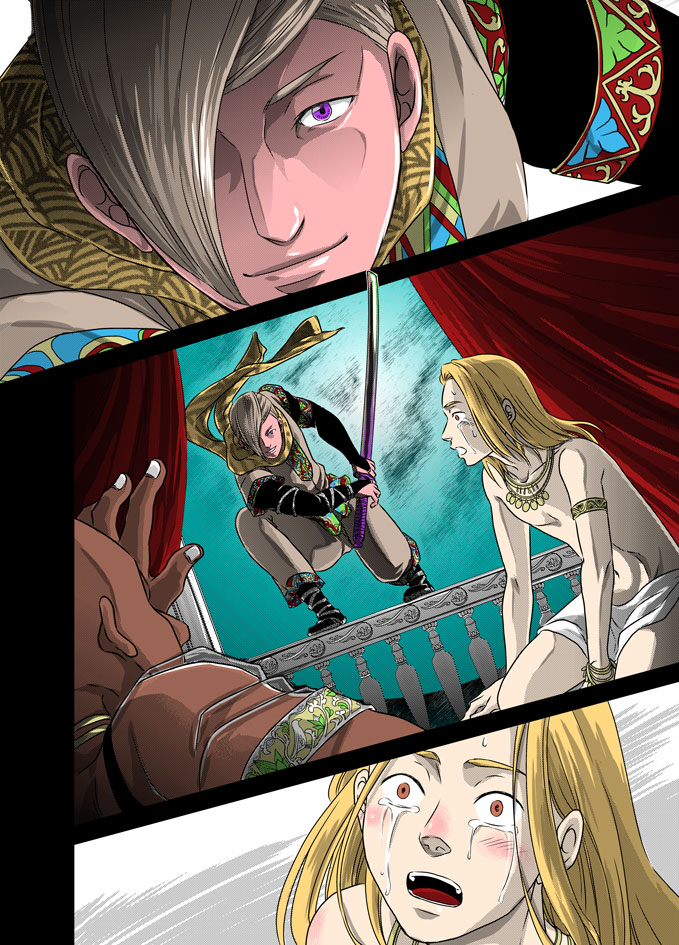

俺の人生で一番の幸運について、話そうか。 俺がペルーザで踊り子をしてた頃のことだ。 午後の公演は夕刻前にフィナーレを迎える。踊り子たちは花束と喝采に見送られて楽屋へと戻り、化粧直しを始める。客を迎えるためだ。客、といってもこちらの客は公演の観客とは違い、彼女らの踊りが目当てではない。気に入った踊り子の娘を選び、春を買うのだ。彼女らのあがりはみんな座長が一手にかきあつめ、彼女らにはびた一文入らない。だが金回りのいい男に気に入られれば舞台での出番も増える。独演を任されて一身に喝采を浴びることは彼女たちのあこがれだ。踊りにそれほど熱心でない娘なら、上手く立ち回って金持ちの妾になり、この一座から出て行くことを夢見る。思い思いに描く成功のために、彼女らは鏡の前で一生懸命練習した花のような笑顔で買われていくんだ。 俺には、幸いと言っていいのかそういった客がついたことはない。俺はいつも残った者と一緒に、彼女らが居なくなった後の楽屋を片付けたり会場を掃除したり、下働きをして過ごしていた。 だがその日は違った。豪奢な金細工を着飾った巨漢が、衣装を運ぶ俺の前にでんと立ちふさがる。身なりからすると、ペルーザ貴族だろう。 誰か意中の娘を探しているのかと思い、俺はそのように尋ねた。だがそいつはニタリと歯を見せて笑い、出し抜けに俺の髪を鷲づかみにしたんだ。 俺は驚いて抵抗したが、五月蝿い黙ってついて来い、と一喝された。背筋が寒くなったよ。俺はおそらく、こいつに買われてしまったんだ。 男が男を買ったら、パテンの法では死罪だろうって? そうだな、でも、当時の俺ぐらいの歳の少年が男に買われるのは珍しいことじゃない。女が少なかったり、女人禁制の場所だったら、美少年や美青年が女の代わりをするのも普通のことだ。まあ単純に男を目当てに来る奴もいるけど。法の目をかいくぐって上手くやっているんだろう。それに、同性と姦淫した咎で裁かれた事例は、だいたい政治的な遺恨や個人的な怨恨なんかがからんでるものさ。気に入らない奴を処刑するための口実にもってこいなんだよ。 珍しいのは、女の踊り子が沢山いる中で地味な顔をした男の俺が選ばれちまったって事だ。髪をひっつかまれた感じからして、ペルーザでは珍しい俺の金髪と白い肌が目当てなのかもしれない。だが、こんなふうに扱われると嫌な予感がよぎる。ただの性交が目的ではないという可能性だ。ペルーザでは白人の踊り子や娼婦は珍しくて、珍重される。しかしその反面、彼女たちは陰惨な暴力に晒されて、正気を失ったり命を落とすことも多い。どちらも、白人種の国の代表格であるパテンに対する感情の表れだ。パテンは千年にわたり世界の覇権を握っていて、それを未だ他国に侵されたことはない。パテン人というのは恐ろしく優位性のある民族だ。そこに憧れるも憎悪するも紙一重なんだろう。 俺の髪をつかんでいるペルーザ貴族、こいつはどっちだ。もし憎悪する側だったら、どうなる。俺はみなし子で、最下層の人間だ。壊されたって殺されたって誰も気に留めない。こいつも罪に問われたりしないだろう。ほんのはした金を座長に支払えば、それで何もなかったことになるんだ。 俺は怯えのあまり暴れたが、打ち据えられて担ぎ上げられ、そいつの寝所に連れ込まれてしまった。乱雑な扱いで寝床の上に放り投げられる。俺はすぐに起き上がって、男にやめてくれるよう懇願した。命乞いだった。 聞き入れられるわけもないよな。俺はただの商品だ。男は座長に金を払ったのだろうし、俺に情けをかける謂れもない。男はどっかりと寝床に腰を下ろし、まっくろい瞳で俺を見ている。口元をにやつかせながら、俺が必死に言いすがるのを眺めている。間違いない、殺される。よくても、二度と踊れない体になるだろう。 男の太い指が、にゅっと俺の髪へと伸ばされる。 もう、だめだ。 観念して身を固めた、そのときだった。 「やめたまえ!」 鮮烈なほどに張りのある声が、耳を突き抜けた。 声の主はベランダにいた。月明かりの下、恐ろしく背の高い人間のシルエットが手摺の上に立っている。 魔物かと見まがう、異様な光景だった。もちろんここはペルーザの首都なのだから、強力な結界によって夜といえども魔物は立ち寄れない。しかし、そう思わせるだけの威圧感がその影からは放たれていた。 長い手足をぐっと折り曲げて、影が低い姿勢をとる。月明かりが雲間を抜けて、影が光に晒されていく。  淡い色の髪、夜目においてなお赤みがかった肌、そして長い手足に見上げるような上背。男は一目でバラバルノ人とわかる容姿をしていた。 バラバルノ人と言えば奴隷の代名詞のようなものだ。俺の友人にもバラバルノ人奴隷が数人いる。彼らは、最下層の人間である俺よりも過酷な扱いを受け、蔑まれながら生きている。それなのに、目の前のバラバルノ人のなんと毅然としたことか。 バラバルノ人はふたたび、あの楽器のようによく響く声を放った。 「その少年を、解放していただこう」 俺は目を瞬き、耳を疑った。この人は、俺を助けに来たのだ。月光の白い光に半分だけ照らされた彼の顔は、笑っていた。薄暗いランプと月明かりだけが照らすこの部屋が、何故か少し明るさを増した気さえした。 長大な剣の柄に手をかけて、彼はじっと構えている。それ以上言葉を発することもせず、彼は寝床の上のペルーザ貴族を凝視していた。 肌がびりびりする。この空間がはちきれんばかりの威圧感だ。 だが、俺にはそれが心地よく思えた。 圧倒的な明るさだった。圧倒的な熱さだったんだ。 それは確かに殺気なのに、穏やかに凪いでいて、当然そこにあるもののようにさりげなかった。俺にとってはやわらかな陽だまりのように感じられるそれは、しかし、寝床の上のペルーザ貴族にとってはきっと砂漠に照りつける死の太陽のように不可避の絶望だっただろう。 太陽のような男は、ゆっくりと言い放った。 「さもなくば、わかっているな?」 先ほどとは違う、低く静かな音色だった。ざわり、腹の底から全身に響く。彼が放つイメージが肌からしみ込んで脳裏に刻み付けられるようだった。それは死のイメージだ。死がそこにある。 勝負はついた。 寝床の上で、男は漏らしながら、俺から手を引いた。 そして、俺は奇跡の瞬間の目撃者となった。 だって、こんなことがあるものなのか。こんな愉快なことが。栄華を誇るペルーザ貴族が、家畜同然のバラバルノ人相手に、睨まれただけで失禁するなんて。それを見て、奴隷と変わらぬ身分に身をやつした踊り子が笑っているなんて。これが笑わずに居られるかって言うんだ。 笑ったよ。 大いに笑った。 月明かりの中の彼を見ると、彼も笑っていた。 それは、誰の上にも平等に朝を運んでくるお日様みたいな笑顔だった。 彼とともにベランダから降りた。彼は「私は旅の者で、名はワルナという」と名乗った。俺も名乗る。 ワルナ様は「送ろう」と言ってくれたが、俺はわざと別の道へと導いた。少しでも長く一緒にいたかったのだ。旅人ならば土地勘もないだろう。ばれないようにぐるぐると回るつもりだった。この人の隣で、考えたいことがあったからだ。 道すがら、バラバルノ人のワルナ様と白人で半裸の衣装を身にまとった俺の二人連れは怪訝な目で見られたが、そんなことはかまいやしなかった。ワルナ様を見上げるとちょうど月を見上げる角度になる。大きな人だ。しみじみと、そう思った。 「ありがとうございました……何てお礼を言っていいか……」 ワルナ様は軽く微笑んで首を横に振る。「礼にはおよばない」心地よい声だ。からりと晴れた晴天のように明るく、乾いている。 「私は君のような前途ある若者が無残に虐げられることを認めることは出来ない。これは私の都合で行ったことなのだよ」 前途ある若者。聞きなれない言葉だった。そもそも俺たちに向けられるような言葉じゃない。「俺が、ですか……?」思わず聞き返す。ワルナ様はすぐに「そうとも」と頷いた。 「君は、前途ある若者だ。疑問の余地はない」 きっぱりと、全く反論を許さない口調だった。それでも俺は、食い下がる。もちろん、俺の弱弱しい自己否定は当然のように遮られた。 「君は選ぶことができる。君は進むことができる。これを前途と呼ばずして何と呼ぶというのか」 それからそっと、ワルナ様は微笑んだ。柔らかな声だった。 「……踊りが好きだろう?君の踊りを見たよ」 「あ……」 何故だろう、この人にはわかってしまったんだ。最下層の男がする仕事は、他にいくらでもある。それなのに何故俺が踊り子をやっているのか。顔だって綺麗じゃない。春をひさいで他の奴よりいい暮らしをする才能もない。それでも、踊っていたかった。踊るのが好きだったんだ。飯も満足に食えなくても、毎日雑務に追われても、稽古で寝る間もなくても、踊れるだけでよかったんだ。 ああ、そうか。 ここにあったのか。 俺は選んだんじゃないか。俺の前途を。 「踊りたまえ。君の進む道を私は応援しよう。そして困ったことがあったなら私を呼びなさい。全力をもって君を助けよう」 この人は旅人だ、こんな約束は果たされるわけがない。そう笑い飛ばしたっておかしくはないような、突拍子もない言葉だった。けれど何故か、信じられた。この人は太陽のように俺を見守ってくれる。そんな信頼感が彼の優しい目を見上げていると胸に湧き上がってくるようだった。ワルナ様は俺の肩に手を置いた。掌が熱い。熱が伝染したように震えがきて、俺は涙ぐんだ。 「あ……ありがとう、ございます……!」 「うん」 ワルナ様は一度も目をそらさない。ただただ優しい、一転の曇りもない笑顔でそこにいる。 心は決まった。 俺は、この人についていく。 ワルナ様はバラバルノ人だ。世界中で差別を受ける側の存在だ。共に行ったら苦労も多いだろう。想像を絶するような悪意や侮蔑に触れて嘆くことになるかもしれない。幾多の理不尽に晒されて憤怒することも覚悟しなければならないだろう。 けれども、どうだ。彼には、卑屈さのかけらもない。ただただ晴れ渡っていて、穏やかに凪いでいる。なんと豊かな人だろう。 ワルナ様の傍に居たい。どんな苦難も厭わない。はじめて芽生えた感情だ。この人がいい。 「あの……」 俺がおずおずと切り出すと、ワルナ様は「うん?」と笑顔のままに問いかける。ふと、俺は次の言葉を躊躇した。ワルナ様の言葉を無碍にするように思えたからだ。だが、これが俺の第一歩だ。思い切って言い放った。 「俺、踊り子は辞めます」 「そうか」 ワルナ様はすぐに頷いてくれた。「踊りたまえ」と言ってくれたその言葉に反目するようなものなのに、機嫌を損ねた様子はない。 「それで……」 勇気を出すんだ。 俺は意を決して言い放った。 「お願いします、俺を貴方の弟子にしてください!」 「いいだろう」 「えっ!?」 即答だった。もう少し悩んだりしないのだろうか。俺みたいな学も力もないチビがついてきて、迷惑ではないのだろうか。恐る恐る「……いいんですか?」と重ねて問うてみる。だが答えは同じだった。 「もちろんだ。言ったろう。君の進む道を応援すると」 ワルナ様は大きく頷く。俺は飛び上がりそうに嬉しくなった。この人は全てを受け止めてくれる。圧倒的な信頼感だった。 だがふと、ワルナ様の口元がきゅっと無邪気な弧を描く。いたずらっ子のような表情だ。 「ただし、条件がある」 「はい!何でもします!」 どんな厳しい条件でもかまうものか。俺は即答した。とはいえ、どんな条件なのか想像がつかず、ほんの少し緊張していたが。 ワルナ様はにっこりと微笑んだ。 「時々、踊ってくれたまえ」 思いがけなかった。思いがけなくて、嬉しくて、俺は思わず笑っていた。笑いながら、少し泣いた。 「はい……!ありがとうございます!」 そうして、俺はワルナ様の弟子になったんだ。 ワルナ様は俺の太陽だよ。 あの人がいなければ俺は真っ暗闇の中で、自分の道が足元にあるんだって、気づくこともできなかったと思う。 俺が自分で歩けるようになったのは、あの人が照らしてくれたからだ。 ワルナ様に出会えたこと。 これが、俺の人生で一番の幸運だ。 もちろん、この幸運は今でも俺の手のなかにある。 |

(2012/08/23)